肩関節周囲炎

(かたかんせつしゅういえん)

肩に痛みが生じて関節の動きが悪くなります。主に50歳代を中心とした中高年の方に多い症状です。近年ではデスクワークが増えたことで、若年化が起きています。

炎症期を長引かせてしまう原因は、炎症のきっかけとなる動作を繰り返すことです。家事や仕事などで痛みが出ることがわかっていても、仕方がなく繰り返してしまう場合など、それぞれ理由があります。

原因・病態

肩関節を構成する筋肉や腱などの組織が、年齢とともに弱ってきたり、運動不足や悪い姿勢により、正常とは異なる動かし方を繰り返すことで、肩の筋肉などに過剰な負担がかかることで発症すると考えられています。

また以下の病名も肩関節に症状が出ますが、それぞれ炎症を起こす場所が異なります。

#凍結肩、#石灰沈着性腱板炎、#上腕二頭筋長頭腱炎、#腱板炎、#肩峰下滑液包炎

Q:自然に治ることもあると聞きますが…

放置すると日常生活が不便になることや、癒着が起きると、動かなくなることもあります。(癒着とは、炎症により関節内で筋肉や腱、関節包などの組織がくっついてしまう現象)

放置していた結果、状態が悪化するケースは良く見られます。1週間経っても痛みが取れない場合は、できる限り放置せず、整形外科の医師に診てもらうことを推奨いたします。

(日本整形外科学会ホームページより一部引用)

治療

肩関節周囲炎の病期(病状の進行度を分類したもの)は、

①夜間痛や安静時痛が強い炎症期(2-6か月)

②可動域の制限や可動時痛がメインの拘縮期(3-12か月)

③可動域が改善していく寛解期(12-24か月) に分けられます。

炎症期で痛みが強い時期は安静を第一とし、痛みのコントロールを優先します。痛みを抑えるための内服薬、注射、消炎鎮痛(湿布)、リハビリを行います。痛みがある程度治まってから、積極的に肩を動かします。

拘縮期・寛解期は、緊張緩和や可動域拡大を目的にした

積極的なリハビリテーションを行います。

関連動画はこちらをご覧ください。

肩関節周囲のストレッチ

・腰に手が回せない。

・(女性)下着がつけられない。

・特定の動きで同じ場所が痛む

上記が当てはまり、生活にご不便を感じる場合、医師にリハビリの適応があるかご相談ください

肩腱板断裂

(かたけんばんだんれつ)

40歳以上の男性に好発します(男女比6:4)。発症ピークは60代であり、来院理由の多くは寝ていられないほどの痛み(夜間痛)が動機になります。

その他、腕を上げ下げすると痛みや引っかかりを感じたり、反対の腕で痛いほうの腕を持ち上げれば上がるのに自力で持ち上げようとすると痛くて出来ない、といった症状が出ます。

よくある症状

・腕を伸ばした状態では重いものが持てない

・後ろにあるものをとれない

・シートベルトをしようとすると痛みが出る

・(女性)下着が着けられない

・背中に手が回せない

などの症状を自覚することがあります。

原因・病態

肩関節腱板は4つの筋肉(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)で構成されており、ローテーターカフと言われています。これば上腕骨と肩甲骨をつなぐ板状の腱で、腕を上げたり下げたりする時に上腕骨頭が肩甲骨の関節窩とずれないように保つ働きがあります。

これが損傷・断裂すると腕の上げ下げで肩関節の支点がとれなくなり、痛みや引っかかりなどの症状が出ます。

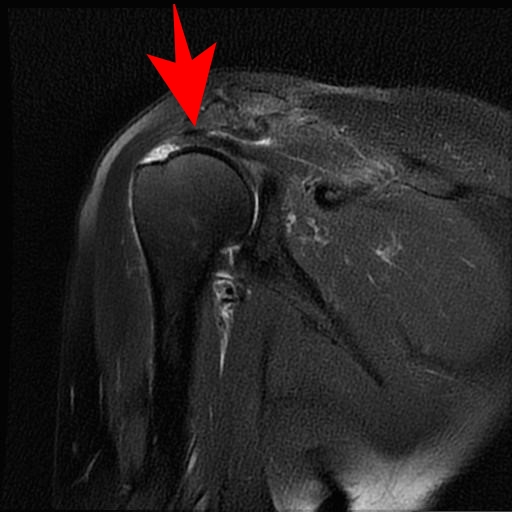

加齢による腱板の変性を基盤として、転倒など様々な程度の外傷が加わって断裂することが考えられています。腱板は肩峰と上腕骨頭の間に挟まれる形をしており反復的な挟み込みストレスを受けやすいことも一因です。

※炎症しているところが白く映っています。

治療

痛みが強い場合は、炎症を抑えるためにステロイドなどの注射や消炎鎮痛剤の内服を行います。

断裂した腱板が完全に自然修復することは期待できないので、代償機能を獲得することが目標になります。

眠れないほどの痛みや安静時の痛みが和らいでから、肩甲骨・脊柱・骨盤などの動きをよくするリハビリや、切れないで残った腱板の動きをよくするリハビリを行います。ローテーターカフはインナーマッスルの筋トレとして取り入れられることが多く、しっかり強化することで再発防止を図ります。

リハビリを行う時に注意している事は、負荷量の調整です。負荷をかけた時に、代償的な動きが見られていないか?痛みが出ていないか?など状態を見ながら筋トレを行っていきます。当院では理学療法士や作業療法士が代償動作をチェックしながら、適切な負荷量でリハビリをすることを心がけています。

十分な保存療法を行っても症状が改善しない場合は、腱板をもとの位置に戻して縫合する手術を考慮します。この場合は、肩専門医に紹介し、十分な手術実績のある医療機関をご紹介いたします。

腱板損傷をチェックする評価方法

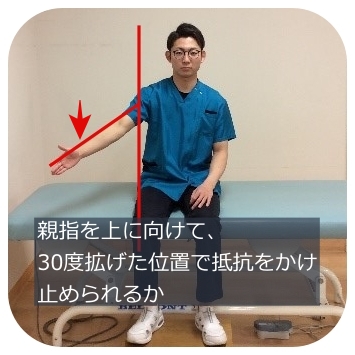

・棘上筋テスト(SSPテスト)棘上筋は外転(腕を横から持ち上げる動き)で作用する筋肉です。

腱板の中で最も損傷が多いと言われており、棘上筋が断裂すると腕を横から挙げる力の20~30%低下すると言われています。

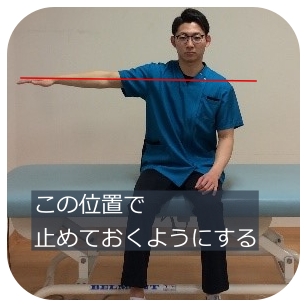

full can test

empty can test

・棘下筋テスト(ISPテスト)

棘上筋は、図のように肩関節を外旋(腕を外にひねる動き)で作用する筋肉です。

external rotation lag sign

・肩甲下筋テスト(SSCテスト)

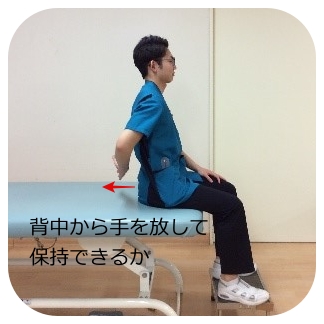

Lift off test

Drop arm sign

・肩峰下インピンジメントサイン

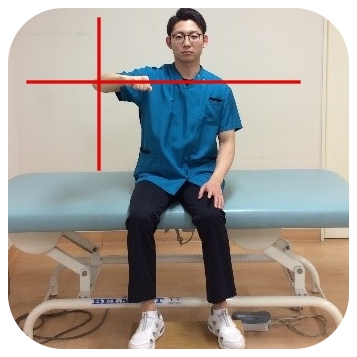

neer test

Hawkins test

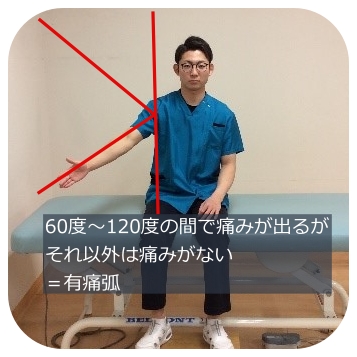

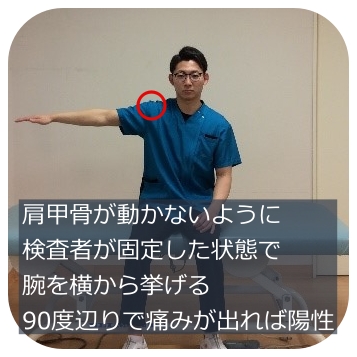

painful arc sign(ペインフルアーク)